On n'aura jamais vu à Paris autant de feuilles accrochées fermes et vigoureuses après cet été si inquiétant par sa longueur, l'automne sur une tige semblable à un livre dont le titre serait L’Inexorable. Époque curieuse qui nous rend aphones, disloqués, époque charriant en contrepoint ses images nostalgiques, tourne disques, affiches vintage et voix traînante. Pluie de noir et blanc.

Une affiche dilue des contours en cours de fixation dans notre esprit. Sabrer le flux avec la beauté : la beauté partout clamée affichée. Autre époque : je ne cesse de revoir des photos de ma mère. J’ai retrouvé une photo amusante où un Monsieur serre la main de mon père tout en fixant le visage de ma mère. Dans aucune photo je n’ai trouvé une de ses mimiques alanguies qui nous viennent de l’époque incroyable que nous venons de traverser. Parce que la beauté dit l’époque aussi sur le plan ontologique. La beauté était peut-être moins clamée, moins consciente à cette époque où moins d’affiches glacées circulaient. La beauté avait quelque chose de moins essentiel mais aussi de plus généreux peut-être avant cette époque formidable où le culte idolâtrique a engendré des monstres dorés.

Au milieu de cette beauté contemporaine donc, les nouveaux médias charrient les damnés du monde jusqu’à nos portes dans un flux d’images ininterrompu. L’eau rouge des images et tous ces dépôts périphériques en grandes pelletées dans l’inconscient collectif nous sont servis par une armée de soldats tantôt pour le camp A tantôt pour le camp B. C’est la guerre.

Un peu de beauté pour ne pas trop nous anéantir.

Puis une image d’horreur.

Même si notre étrange capacité à supporter l’impensable nous surprendra toujours, même si assis sur nos chaises nous mesurons notre chance d’être dans un pays en paix, nous avons compris – pour qui avait encore un doute – que l’ancien monde écrit ses dernières lignes. Au prix de vies sacrifiées. Toujours sacrifier des vies.

Mais la beauté.

Certainement est-ce le plus étrange aujourd’hui : nos déplacements physiques et psychiques n’ont plus aucun rapport avec le déplacement des images. L’image a pris le pas sur nos corps. Pas de raison : depuis le temps où la communication fait la loi, où la parole n’est libérée qu’avec les mots convenablement choisis, rattachés aux images convenablement choisies, autant aller jusqu’au bout de cette guerre qui ne dit pas son nom. Il faudra désormais écrire des livres qui commencent par :

« Cette année-là, les images de sang se détachaient à une vitesse normale, automnale diraient certains, les unes après les autres, elles descendaient de nos écrans, rampaient au sol, atteignaient nos corps jusque dans nos salles de bain. Puis après une douche bien chaude, nous nous roulions dans nos serviettes molletonnées. Paul et moi faisions l’amour devant la cheminée. C’était un automne comme un autre, les feuilles dehors luisaient, gouttaient une à une dans un chant de petits pois tombant. A la radio, il se disait que le G7 s’était réuni pour réguler le flot d’images, que sous la mer les câbles ne supportaient plus le flux. Les câbles s’étranglent, les poissons aussi ont les yeux rouges et enfin heureusement, la Russie a promis qu’elle enverrait moins d’espionnes dénudées à tout va en images, préférant envoyer de vraies femmes à la guerre pour rééquilibrer sa population : trop d’hommes tués. Pour une fois que l’égalité est assurée, les féministes se rebellent. »

Notre disponibilité pour accueillir l’image extérieure n’est pas une question que l’on nous pose. Le flux est continu, même sur les places publiques. Une traversée de Times Square m’a littéralement morcelée l’an passé. Et c’est sans parler de la nouvelle pratique pas encore installée en France mais proliférante à New York où dans des buvettes, commerces, billetteries, vous avez affaire à un écran qui vous échange de l’argent contre un service tout en injectant un flot d’images publicitaires dans votre esprit. L’argent entassé à l’extérieur en flux continu et l’image dans notre cerveau. Histoire sans fin. L’usage de la force encore et toujours. L’aliénation mentale, arme fatale, se déploie de manière elliptique. Plus personne pour l’arrêter. L’image encore et toujours. Cette force d’abord exercée par et pour l’argent, la passion de posséder, force répartie dans un maillage serré d’intérêts partagés, renchérie par les petits qui espèrent se faire une place, encouragée même par nos dirigeants ici puisque quand je vois une affiche de Céline désormais, j’associe les éclopés de guerre à une sylphide en goguette. De gigantesques entreprises se sont bâties grâce à la force de l’image. Publicis est un bon exemple. L’image et le marketing – deux mots à la consonnance douce s’expulsant l’un l’autre comme les deux pôles négatifs de deux mondes indissociables.

Puis les corps en monticules ou des enfants qui mendient du lait en poudre.

L’argent lui a disparu.

L’image elle, circule toutes valves déployées, l’humain en laisse, l’humain à la subjectivité anesthésiée absorbe l’image. Cette perte de subjectivité est telle aujourd’hui que tout un chacun reporte un raisonnement d’une situation à l’autre, avec une confusion frôlant parfois l’absurdité. Chacun reprend un slogan qui a fait ses preuves en images. Les audimats sont énormes pour ceux qui jouent à ce jeu. La subjectivité de tous est éteinte. Société totalitaire ? Oui mais avec l’étiquette « démocratique ». Cette étiquette vintage couleur sépia.

On peut se demander ce que peut la littérature. Se plonger dans Dante, c’est ce que je fais depuis quelques jours : la dernière traduction de Danièle Robert est sublime, ardue et coulante à la fois. Le feu dans la langue. Ecouter une belle voix conter la Conférence des oiseaux est aussi une possibilité. Penser à l’exil d’Alighieri, à cette œuvre monumentale que l’exil a engendré. Ces guerres incessantes de pouvoir et les mêmes souffrances, mêmes humains se débattant avec leur conscience, avec le mal, la soif de pouvoir, les luttes assassines. Ou lire n’importe quel poète qui nous importe, un de ceux qui ont pris le pas sur le divin, quelque part où les mots enflamment l’esprit.

Le 8 novembre approchant – jour de décès de ma mère –, des photos ici et là me sont parvenues et j’ai remis de l’ordre dans mes archives, puis j’ai publié une photo d’elle enfant dans une maison traditionnelle datant de cette époque où les assiettes de gâteaux circulaient d'une terrasse à l'autre. La photo s’est répandue à la vitesse d’un feu de forêt. Evidemment la situation politique étant explosive, la photo qui parle d’un amour entre une juive et un musulman a raconté une histoire que tout le monde avait envie d’écouter. Bien sûr, il y a eu un réel coup de foudre entre ces deux, mais j’ai appris depuis que le scandale a été à la hauteur de leur amour. Mon arrière-grand-mère venant de la famille Cohen a été bannie de sa famille. Tout dans cette histoire était scandaleux, ces verrous difficiles à déverrouiller. Il ne faut pas croire qu’un acte subversif ouvre la porte aux générations suivantes. Ce sujet est toujours tabou et le certificat de conversion de mon arrière-grand-mère est paraît-il caché chez ma mère… Stupeur ! Personne n’a réussi à mettre la main dessus, preuve que rien n’est gagné même après trois générations.

J'ai écouté l’autre jour l’interview d'une écrivaine qui disait que la parole, l'oralité manque souvent aux hommes, moins aux femmes, que c’est un problème. C'est vrai, même si je fais partie d’une lignée plutôt taciturne. Mais en réalité nous, hommes et femmes ne parlons pas la même langue. Cela me paraît naturel aujourd’hui, moins quand j’étais plus jeune. En réalité, je pense même que c’est parce que nous ne parlons pas la même langue qu’une entente est possible. C’est des oppositions que l’amour dans une langue inventée s’affranchit. Si l’on rajoute encore une couche de différence, comme des cultures différentes, ce creuset se love dans un nid au tissage qui se réinvente sans cesse. Dans une relation d’amour, ce qui est implicite est sans arrêt présent. La langue du réel absente. La matière opaque qui nous sépare, ces l’un l’autre se déploient à notre insu, surélèvent LunLautre. C’est toujours la même chose finalement, c’est cet appétit pour l’autre à travers lequel nous nous déformons, cette partie de la littérature tellement travaillée par les différents mouvements modernistes au siècle dernier et ensuite enterrée dans une littérature fidèle au mouvement financier et économique qui l’accompagne : Moi-moi-moi ou alors pire à mes yeux, regardez mes figures de style, mes galipettes, mon ventre distendu devant cette phrase à laquelle ne manque que la tête, enfin non la queue, puis un pied, la voici à nouveau toute entière, je vous ai bien eus ? Pied bot accouche d’un pied bot… Le cœur, lui, n’est plus le sujet.

Ceux qui me lisent savent l’importance que j’accorde à l’interprétation et au non-dit dans la littérature. Un livre doit pouvoir être lu, relu. J’ai mis la main récemment sur des coupures de journaux qui parlent du mariage de mes parents. J’ai été frappée par l’opposition des mots « modernité » et « tradition ». En l’occurrence, un article disait que le champagne était servi dans le jardin, à l’extérieur, pendant que la musique traditionnelle charmait les oreilles des invités à l’intérieur. Mais à aucun moment le mot « champagne » n’est prononcé dans le Maroc des années 70. Le mot « charmer », oui. Certes je sais ce qu’il en est, mais c’est surtout les oppositions dans la phrase, la géographie des lieux, les allitérations, qui m’ont restitué une histoire. Un texte ne change pas mais l’interprétation qu’on en fait change d’une personne à l’autre. J’ai encore pensé au non-dit, important pour ceux qui ne savent pas ou ne veulent pas savoir. Et ceux qui admettent, acceptent. Calvino dans une de ses conférences parle du bon usage du langage qui permet de s’approcher des choses avec discrétion, prudence, avec le respect de ce qui se communique sans mots. Mon sujet ici et le combat idéologique qui est aussi le combat avec la langue. Le non-dit pour suggérer ce qui se dira, mais ne peut encore être prononcé, à peine susurré dans le souffle d’une allitération. Ce qui peut être imaginé, voire effleuré avant que l’idée ne s’installe. Familière elle le deviendra. La vitesse avec laquelle arrive une image, l’acceptation, l’évolution des mentalités, tout ce travail fait partie du travail d’un écrivain, puisque lui-même n’accède pas à la vérité qu’il convoite de manière immédiate. Je pense évidemment à notre chère Woolf qui a traversé un monde en transition au siècle dernier. Le non-dit est prédominant chez elle, une gymnastique de l’esprit, l’implicite est virevoltant chez Woolf. Le champ implicite de chaque livre est gigantesque chez cette écrivaine. Il est magnétique. Chaque lecture donne envie de s’en approcher une nouvelle fois comme chez beaucoup d’écrivains quand on décide une jour qu’ils nous transmettent une géographie mentale qui coïncide avec notre condition, un champ à partir duquel on se raconte notre histoire, récit où le temps et l’espace ne se parcourent pas à la même vitesse d’une lecture à l’autre.

Constituer des scènes périphériques à partir d’un texte, construire sa propre imagerie d’un monde en devenir, former son esprit critique, évoluer vers un autre équilibre social. Les mentalités changent mais le texte lui reste figé. C’est ce qui assure l’intemporalité et donc la pérennité à certains textes.

« Ils écrivaient, ils parlaient encore, et nous, nous voyions des ambulances et des mourants. (…) Nous nous trouvâmes soudain épouvantablement seuls – et c’est tout seuls qu’il nous fallait nous tirer d’affaire » Erich Maria Remarque

Cette guerre des images défile dans le fleuve rouge de nos RS, sur les murs du métro, sur les façades d’immeubles, les pages des magazines. L’interruption brutale avec la pandémie a rebattu les cartes bien sûr. L’habitude, l’aliénation, ces moteurs indispensables à la bonne circulation de l’argent entre soldats et ogres insatiables ont été brutalement interrompus. Mais les habitudes s’installent à nouveau. N’en doutons pas, les professionnels du marketing ont plus d’un tour dans leur sac. Ce livre marquant d’Erich Maria Remarque “À l'Ouest, rien de nouveau” qui a été brûlé pendant les autodafés quand Hitler est arrivé au pouvoir, a certes un contenu sanglant explicite, néanmoins il illustre bien dans certains passages ce qui sépare l’explicite du non-dit, le chemin qu’emprunte une image avant de nous faire frémir d’horreur. Il interpelle par la force de son imagerie alors que des images d’horreur défilent sans fin aujourd’hui et finissent par désensibiliser chacun, comme si le lien entre les images reçues et la formation d’images par nos propres moyens cognitifs (dans une littérature où l’implicite et l’interprétation libre ne sont jamais encouragés) était rompu.

Il y a d’un côté cette littérature que l’on nous sert avec une interprétation unique dans l’air du temps qui accompagne tous les textes. Et de l’autre, le lecteur qui n’est plus capable d’enfanter une image et de sentir son corps vibrer sous l’assaut de ce surgissement, qui a perdu cette capacité cognitive reliée à une conscience profonde. Entre les deux, un flot d’images, parfois avec un texte, souvent sans. Des images dévorant l’horizon, toujours se nichant là où la pensée émancipatrice est étouffée par des slogans soporifiques, toujours réduisant la voix en nous qui guide vers l’action, c’est-à-dire le scandale possible : toujours réduisant l’Action à Rien. Ou presque : une montagne de petits gestes vite réduits en cendres, balayés sous un tapis si vaste aujourd’hui que l’on n’en distingue plus le périmètre à moins de se trouver sur le bord. Or le bord est de plus en plus occupé par des gens comme vous, moi. Des individus qui ne veulent plus rester inertes, qui ne veulent plus répondre à ceux qui décentrent sans arrêt notre subjectivité, envahissent notre intimité, nous imposent des mots qui n’engendrent plus l’image qui frappe. Etre frappé par une image est un état de grâce qui n’arrive qu’après un effort considérable. C’est dans le cœur d’un livre que l’écrivain-lecteur la rencontre cette grâce, après un travail très laborieux.

« Nous comprenions très bien qu’un facteur galonné pût avoir plus de droits sur nous qu’autrefois nos parents, nos éducateurs et tous les génies de la culture, depuis Platon jusqu’à Goethe. » Erich Maria Remarque

Il va sans dire qu’écrire en n’ignorant pas que l’implicite existe est une vraie mine pour un écrivain. Par une gymnastique qui devient naturelle, les idées se poursuivent, se chassent dans un perpétuel mouvement, les images surgissent au détour d’un chemin avec leur propre vitesse de circulation, minuscule histoire qui éclot alors que l’on ouvrait la porte à une autre. L’implicite n’est jamais circonscrit, et ce jeu de portes ouverte, fermée, visible, invisible, élargit le champ de l’écriture à une ribambelle de textes qui se parlent, élaborent leur plan d’action dans un coin, pendant que l’esprit vagabonde dans une autre pièce. C’est un espace de plus en plus large où circulent des morceaux de vies fixés chacun sur une plaque magnétique à une distance qui respecte mon unité mentale au moment de la relecture.

Nouvelles conditions : nouvelle interprétation.

Note :

Erich Maria Remarque : extrait de “A l’ouest rien de nouveau”, traduction Alzir Hella et Olivier Bournac.

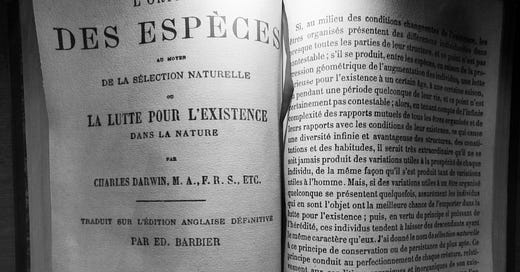

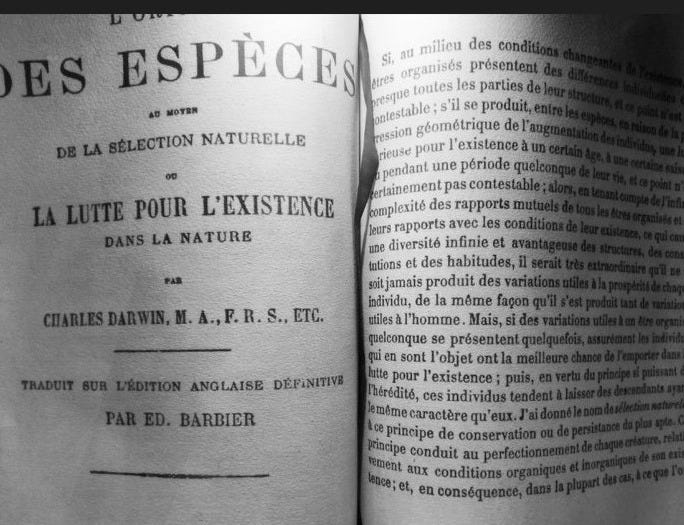

Photos en illustration : photos prise au Musée national d’histoire naturelle en octobre 2023. Fac-similés de la traduction de “L’origine des espèces” de Darwin et photo de la salle des espèces menacées en voie de disparition.

NB : Si vous appréciez cet article, n'oubliez pas de le marquer d'un joli cœur et de le faire circuler.